気候変動

気候変動への取り組み

古河機械金属グループは、気候変動に伴うリスクと機会を重要な経営課題であると認識し、温室効果ガスの排出削減などに取り組んでいます。

当社グループは、2023年8月に「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD※1)」提言へ賛同表明し、TCFDコンソーシアムに加入いたしました。

- ※1Task Force on Climate-related Financial Disclosures

TCFD提言に基づく情報開示

TCFD提言は、四つの開示要素である「ガバナンス」、「戦略」、「リスク管理」、「指標と目標」に沿って情報開示することを推奨しており、当社グループもTCFD提言が求める四要素に基づいた情報開示の更なる拡充に取り組んでまいります。

ガバナンス

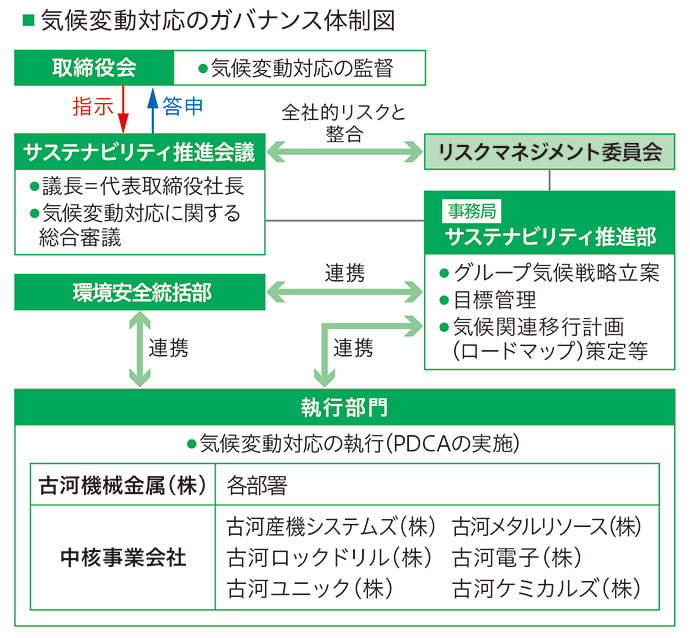

気候変動に関する諸課題への対応については、当社代表取締役社長が議長を務めるサステナビリティ推進会議で審議され、審議内容は取締役会に答申されます。

サステナビリティ推進会議は、当社グループの気候変動対応に関する基本方針・活動計画の策定、推進体制の整備、活動状況の検証・評価、教育・広報対策などを審議します。同会議は、当社取締役、各中核事業会社社長に加え、当社の環境安全管理委員会委員長(環境安全統括部長)とサステナビリティ推進部長等が委員を務めています。サステナビリティ推進部と環境安全統括部は、同会議での審議内容や指摘事項を踏まえたうえで気候変動対応に関するグループ戦略の立案、目標管理、気候関連移行計画(ロードマップ)の策定などを実施し、執行部門であるグループ各社や当社の各部署との連携を図り、計画・実行・評価・改善のPDCAサイクルを展開しています。

グループ各社や当社の各部署が気候変動対応を執行する際には、重要度に応じて、当社経営会議、取締役会等の機関決定を経ており、その進捗状況や結果がサステナビリティ推進部担当取締役から取締役会に随時報告されることにより、取締役会の監督が図られています。

気候変動対応のガバナンス体制図

| 組織・会議体と役割 |

|---|

| 取締役会 |

|

| サステナビリティ推進会議 |

|

| サステナビリティ推進部 環境安全統括部 |

|

| 古河機械金属(株)各部署 中核事業会社 |

|

戦略

当社グループは、多数の事業を展開しており、気候変動に伴うリスクと機会は事業ごとに異なると認識しています。そのため、気候変動が与える影響と事業の売上規模の二つの観点から、既にロックドリル部門と金属部門についてシナリオ分析を実施していますが、今回新たにユニック部門と化成品部門についてシナリオ分析を実施しました。

シナリオ分析では、IEA(国際エネルギー機関)等の科学的根拠等に基づく1.5℃シナリオと4℃シナリオを設定し、2030年(中期)と2050年(長期)の時点で事業に影響を及ぼす可能性がある気候関連のリスクと機会の重要性を評価しました。今後は残る部門においてシナリオ分析を実施し、また実施済みの部門においても、継続的にシナリオ分析の見直しを行います。

| 設定 シナリオ |

世界観 |

|---|---|

| 1.5℃シナリオ 移行面でのリスクおよび 機会が顕在化 ⇒2030年を想定 |

|

| 4℃シナリオ 物理面でのリスクおよび 機会が顕在化 ⇒2050年を想定 |

|

リスク一覧・機会一覧

認識したリスクと機会のうち、事業への影響度が「中」以上のものを以下に記載しています。

<影響度>

大:当社グループへの影響が非常に大きい。

中:当社グループへの影響はあるが限定的。

小:当社グループへの影響はほとんどない。

| リスクの種類 | リスクの内容 | 部門 | 影響度 | 対応策 | 部門 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1.5℃ | 4℃ | |||||||

| 中期 | 長期 | |||||||

| リスク | 移行リスク | 政策・ 法規制 |

炭素税の導入により、輸送などの燃料調達コスト、生産コスト、運用コスト(施設電気、配送時排出温室効果ガス対応費)が増加する。 | ロックドリル ユニック 金属 化成品 |

中 | 小 | 再生可能エネルギー化、省エネルギー化、製品の環境負荷低減により 対応 |

|

|

ロックドリル ユニック 金属 化成品 |

|||||||

|

ロックドリル 化成品 |

|||||||

|

ロックドリル | |||||||

|

ユニック | |||||||

|

化成品 | |||||||

| 技術 | 環境負荷の低い製品を好む市場のニーズに応えられず、売上が低下する。 | ロックドリル ユニック |

中 | 小 |

|

ロックドリル | ||

| 物理リスク | 急性 | 異常気象(洪水等)により事業所や工場が停止し売上が減少、または復旧コストが増加する。また、サプライチェーン調達の不安定さ、それに伴う操業コスト増、納期遅延、評判低下が発生する。 | ロックドリル ユニック 金属 化成品 |

小 | 中 | 被害の最小化 / 災害が発生した際の適切なマネジメント | ||

|

ロックドリル ユニック 金属 化成品 |

|||||||

| 異常気象により、冷房設備コスト上昇、生産性低下、屋外作業における従業員への健康被害が増加する。 | ユニック | 小 | 中 |

|

ユニック | |||

| 機会の種類 | 機会の内容 | 部門 | 影響度 | 対応策 | 部門 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1.5℃ | 4℃ | ||||||

| 中期 | 長期 | ||||||

| 機会 | 市場 | 脱炭素に貢献する機器需要増加に伴い売上が増加する。 | ロックドリル | 中 | 小 |

|

ロックドリル |

| 異常気象による災害発生後の復興のため、製品の需要が生じる。 | ロックドリルユニック | 小 | 大 |

|

ロックドリル | ||

|

ユニック | ||||||

| 技術 | 省エネルギーに貢献する製品の売上が増加する。 | ロックドリルユニック | 中 | 小 |

|

ロックドリル | |

|

ユニック | ||||||

| EV 車両への仕様変更に伴い、顧客要望対応や技術対応を適時に行うことにより売上が増加する。 | ユニック | 中 | 小 |

|

ユニック | ||

リスク管理

気候変動に伴うリスクの評価、対応策の検討等は、全社的リスクマネジメントに関する重要事項を総合審議するリスクマネジメント委員会が実施しています。同委員会は、当社のサステナビリティ担当取締役を議長とし、サステナビリティ推進部が事務局となり、原則年2回開催されます。当社各部署および中核事業会社から選出された委員と事務局が、当社グループの気候変動に伴うリスクの評価および対応策の検討・策定を行い、その結果を取締役会に答申することで、取締役会の監督が図られています。

指標と目標

当社グループは、2023年度にCO2排出量の算出対象範囲を、従来の国内主要生産拠点から海外を含む連結ベースに拡大したことから、基準年度を2023年度とし2024年7月末に新たにCO2排出量削減目標を公表しました。パリ協定や日本政府の目標を踏まえ、当社グループは、スコープ1(エネルギー起源),2の合計で2030年度までに2023年度比25%削減、2050年度までにカーボンニュートラルを目指します。